Журнал "Медицинский совет" №23/2024

DOI: 10.21518/ms2024-542

Ю.Э. Доброхотова1, А.А. Щеголев1,

А.Э. Маркаров2, Т.С. Котомина2,

С.А. Хлынова1,2, В.И. Димитрова2,

Э.А. Маркова1,2, О.А. Слюсарева2

1 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова; 117997, Россия, Москва, ул. Островитянова, д. 1

2 Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева; 105187, Россия, Москва, ул. Фортунатовская, д. 1

Введение. В структуре ургентной гинекологической практики перекрут придатков матки, который обычно диагностируют у женщин в репродуктивном возрасте, занимает 5-е место. На сегодняшний день не существует единого стандарта для оценки жизнеспособности яичника и выбора консервативной или радикальной операции для пациенток с перекрутом придатков, в связи с этим возникает необходимость в поиске потенциальных предикторов, определяющих обоснованность выбора объема хирургического вмешательства.

Цель. Оптимизировать тактику ведения пациенток с перекрутом придатков матки.

Материалы и методы. В ретроспективном исследовании проведен анализ 55 историй болезни пациенток, поступивших в гинекологический стационар с диагнозом «перекрут придатков матки». В зависимости от проведенного органосохраняющего и органоуносящего хирургического лечения пациентки были разделены на 2 группы. Анализ изучаемых показателей проведен с использованием корреляционного, регрессионного, факторного и ROC-анализа.

Результаты. Результаты исследования продемонстрировали, что только визуальная оценка состояния придатков матки приводит к неоправданным органоуносящим вмешательствам у 57,1% пациенток. На основании корреляционного, факторного, регрессионного и ROC-анализа определены диагностически значимые предикторы, определяющие объем хирургического вмешательства.

Выводы. На основании ретроспективного анализа разработан алгоритм ведения пациенток с перекрутом придатков матки: при стадии А и В по клинической классификации повреждения придатков матки, независимо от исследуемых критериев, необходимо проводить органосохраняющее лечение – деторсио; при стадии С особое внимание уделяется показателям Д-димера: при Д-димере <1450 нг/мл – деторсио придатков матки, и лишь при Д-димере >1490 нг/мл – органоуносящую операцию.

Для цитирования: Доброхотова ЮЭ, Щеголев АА, Маркаров АЭ, Котомина ТС, Хлынова СА, Димитрова ВИ, Маркова ЭА, Слюсарева ОА. Современный подход к лечению перекрута придатков матки. Медицинский совет. 2024;18(23):160–166. https://doi.org/10.21518/ms2024-542.

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Current approach to the management of adnexal torsion

Julia E. Dobrokhotova1, Aleksandr A. Shchegolev1,

Arnold E. Markarov2, Tatiana S. Kotomina2,

Svetlana A. Khlynova1,2, Valentina I. Dimitrova2,

Eleonora A. Markova1,2, Olga A. Slyusareva2

1 Pirogov Russian National Research Medical University; 1, Ostrovityanov St., Moscow, 117997, Russia

2 Inozemtsev City Clinical Hospital; 1, Fortunatovskaya St., Moscow, 105187, Russia

Introduction. In the structure of urgent gynecological practice, ovarian torsion ranks fifth, which is usually diagnosed in women of reproductive age. To date, there is no single standard for assessing the viability of the ovary and choosing a conservative or radical operation for patients with ovarian torsion, in this regard, there is a need to search for potential predictors that determine the validity of the choice of the volume of surgical intervention.

Aim. To optimize management tactics for patients with uterine torsion.

Materials and methods. In a retrospective study, an analysis of 55 case histories of patients admitted to a gynecological hospital with a diagnosis of ovarian torsion was carried out. Depending on the organ-preserving and organ-removing surgical treatment, the patients were divided into two groups. The analysis of the studied indicators was carried out using correlation, regression, factor and ROC analysis.

Results. The results of the study demonstrated that only a visual assessment of the state of the ovarian torsion to unjustified organ-removing interventions in 57.1% of patients. Based on correlation, factor, regression and ROC analysis, diagnostically significant predictors determining the volume of surgical intervention were determined.

Conclusions. Based on the retrospective analysis, an algorithm for managing patients with ovarian torsion was developed: at stages A and B according to the clinical classification of ovarian torsion damage, regardless of the studied criteria, organ-preserving treatment – detorsion - must be performed; at stage C, special attention is paid to D-dimer values: at D-dimer <1450 ng/ml – detorsion, and only at D-dimer >1490 ng/ml – organ-preserving surgery.

For citation: Dobrokhotova JE, Shchegolev AA, Markarov AE, Kotomina TS, Khlynova SA, Dimitrova VI, Markova EA, Slyusareva OA. Current approach to the management of adnexal torsion. Meditsinskiy Sovet. 2024;18(23):160–166. (In Russ.) https://doi.org/10.21518/ms2024-542.

Conflict of interest: the authors declare no conflict of interest.

Введение

В структуре ургентной гинекологической практики особого внимания заслуживает когорта пациенток репродуктивного возраста, поступающих в стационар с перекрутом придатков матки, в связи с неспецифической клинической картиной заболевания, схожей с хирургической патологией, вызывающей трудности диагностики у врачей клиницистов и приводящей к диагностическим ошибкам, что в дальнейшем определяет неверную тактику ведения и заканчивается органоуносящей операцией, а, следовательно, и снижением фертильности [1, 2]. Перекрут придатков матки занимает 5-е место в структуре неотложных состояний в гинекологии, и частота развития данной патологии, по данным разных авторов, составляет от 2,7 до 7% [3–5].

На сегодняшний день не существует клинических и визуализирующих критериев, достаточных для подтверждения предоперационного диагноза перекрута придатков матки [6–8].

Дифференциация перекрута яичника от других состояний с помощью своевременной диагностики и быстрое лечение являются ключом к сохранению фертильности [7–12].

Большинство пациенток с хирургически подтвержденным перекрутом придатков находятся в репродуктивном возрасте и предъявляют жалобы на острую боль, которая сопровождается тошнотой и рвотой в 62 и 67% случаев соответственно. Распространенными ультразвуковыми критериями являются увеличенные придатки матки, признак водоворота, отек стромы яичников с периферическим смещением антральных фолликулов и свободная жидкость в малом тазу. При допплерометрии определяется отсутствие венозного и сохранение артериального кровотока, при прогрессировании перекрута – отсутствие интраовариального кровотока [13–15].

Самым дискуссионным вопросом является выбор оптимального объема хирургического лечения пациенток с перекрутом придатков матки. Если раньше единственным верным решением при перекруте придатков матки являлась аднексэктомия, то на данный момент тактика изменилась в сторону органосохраняющих операций [3].

На сегодняшний день не существует единого стандарта для оценки жизнеспособности яичника и выбора консервативной или радикальной операции для пациенток с перекрутом придатков [16], в связи с этим возникает необходимость в поиске потенциальных предикторов, определяющих обоснованность выбора объема хирургического вмешательства.

Цель исследования – оптимизировать тактику ведения пациенток с перекрутом придатков матки.

Материалы и методы

В ретроспективном исследовании проведен анализ 55 историй болезни пациенток, поступивших в гинекологический стационар с диагнозом «перекрут придатков матки». В зависимости от проведенного органосохраняющего и органоуносящего хирургического лечения пациентки были разделены на 2 группы. Возраст обследуемых женщин был 18–35 лет, средний 28,7 ± 4,0.

Объем обследования включал стандартные клинические, лабораторные и инструментальные методы исследования, клинико-анамнестический метод – изучение гинекологического анамнеза, особенности течения и длительности заболевания. Проводилась оценка соматического статуса с использованием визуальных и физикальных методов.

Выраженность болевого синдрома у пациенток с перекрутом придатков матки оценивали по визуальной аналоговой шкале (Visual analog scale, VAS).

Клиническое лабораторное обследование включало клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, коагулограмму, группу крови, резус фактор, бактериоскопическое исследование отделяемого из цервикального канала и влагалища.

Инструментальное обследование включало трансвагинальное и трансабдоминальное УЗИ малого таза с допплерометрией.

Послеоперационный материал отправлялся на гистологическое исследование для изучения морфологических изменений в удаленных тканях.

Полученные данные подвергали статистической обработке с использованием пакета программ STATISTICA 12,0; SPSS. Использовали метод описательной статистики с определением среднего арифметического, дисперсии, стандартного отклонения, 95% доверительный интервал. Достоверность различий оценивали с помощью непараметрического U-критерия Манна – Уитни. Различия считали значимыми при p < 0,05. Для обнаружения и описания статистической зависимости между признаками, а также проверки гипотез о наличии этой зависимости проведен корреляционный анализ с использованием непараметрического коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Для оценки силы связи в теории корреляции применялась шкала Чеддока. С целью оценки точности диагностических тестов проведен ROC-анализ. С целью количественной оценки описания тесноты связи провели оценку отношения шансов. С целью отбора из значимого количества предикторов небольшой подгруппы переменных, которые вносят наибольший вклад в вариацию зависимой переменной использована пошаговая модель (Stepwise regression), которая помогает найти более простую и эффективную модель, лучше объясняющую данные.

Результаты

При анализе медико-социальной характеристики групп не было выявлено статистически значимых различий в менархе и начале половой жизни, индексе массы тела, сопутствующих гинекологических и соматических заболеваниях. Выявлены достоверные отличия (р < 0,05) между группами по длительности заболевания и выраженности болевого синдрома, которые преобладали у пациенток 1-й группы (табл. 1).

Таблица 1. Клинико-анамнестические данные в исследуемых группах

| Болевой синдром, n (%): Шкалы VAS: • слабая • умеренная • сильная | 35 (100,0) — 5 (14,3) 30 (85,7) | 20 (100) — 15 (75,0) 5 (25,0) | Р1–2 > 0,05 Р1–2 < 0,05 Р1–2 < 0,05 |

| Длительность заболевания (M ± SD), ч | 34 ± 5,4 | 22,0 ± 4,4 | Р1–2 < 0,05 |

При анализе лабораторных показателей выявлены статистически значимые различия между группами (p < 0,05) по уровню показателей лейкоцитов, уровню СРБ и Д-димера (табл. 2).

Таблица 2. Лабораторные показатели в исследуемых группах

| Лейкоциты крови 109/л, (M ± SD) | 14,5 ± 2,4 | 11,3 ± 1,0 | Р1–2 < 0,05 |

| Нейтрофилы, % (M ± SD) | 88,1 ± 1,6 | 80,1 ± 1,4 | Р1–2 > 0,05 |

| Лимфоциты, % (M ± SD) | 10,1 ± 3,1 | 11,5 ± 2,4 | Р1–2 > 0,05 |

| Гемоглобин, г/л (M ± SD) | 123 ± 10,4 | 122 ± 15,0 | Р1–2 > 0,05 |

| СРБ мг/л, (M ± SD) | 68,6 ± 10,3 | 34,5 ± 11,6 | Р1–2 < 0,05 |

| Д-димер нг/мл, (M ± SD) | 1451 ± 110,8 | 860 ± 79,8 | Р1–2 < 0,05 |

При анализе эхографических критериев у пациенток 1-й группы: придатки у 15 (42,8%) пациенток визуализировались кпереди от матки, увеличены, с утолщением стенки капсулы, содержимое с эхогенной взвесью, кровоток не регистрировался. Во 2-й группе визуализировались увеличенные придатки, с гиперэхогенной утолщенной капсулой, по периферии визуализировалась ткань яичника, кровоток не регистрировался.

С целью определения оптимального объема хирургического вмешательства использована клиническая классификация степени повреждения яичника, основанная на визуальной оценке изменения окраски заинтересованного яичника при лапароскопии [17]:

- cтадия А – перекрут придатков с умеренным повреждением и немедленным восстановлением физиологической окраски после раскручивания;

- cтадия В – значительная ишемия с синюшным и черным цветом придатков, часто восстанавливающаяся после раскручивания;

- cтадия С – гангренозное поражение яичника без восстановления окраски после раскручивания.

Методика выполнения: после раскручивания придатков матки их цвет может постепенно измениться от ишемического до более обычного, темно-розового, что является благоприятным признаком реваскуляризации. Предпочтительно подождать не менее 10–15 мин и затем вновь оценить цвет и вид яичника и маточной трубы. Маточная труба обычно восстанавливается быстрее яичника, который может к концу манипуляции выглядеть все еще темно-серым.

Первоначальный субъективный внешний вид яичника и маточной трубы не связан с уровнем ишемии и потенциальным повреждением ткани яичника.

В группе 1 находились пациенты со стадией С, которым проведено органоуносящее лечение в объеме удаления придатков матки, в группе 2 – пациенты со стадией А и В, которым проведено деторсио придатков и органосохраняющее лечение (табл. 3).

Таблица 3. Распределение пациентов по группам в зависимости от клинической классификации степени повреждения яичника

| А | — | 15 (75,0) |

| B | — | 5 (25,0) |

| C | 35 (100) | – |

При оценке степени перекрута придатков матки установлено, что в 1-й группе у пациенток интраоперационно диагностирована степень перекрута 360, 540 и 720 градусов у 45,7, 40,0 и 14,3% соответственно. У пациенток 2-й группы – 270 и 360 градусов у 40,0 и 60,0% соответственно (табл. 4).

Таблица 4. Интраоперационная оценка степени перекрута

| 180 | — | — |

| 270 | — | 8 (40,0) |

| 360 | 16 (45,7) | 12 (60,0) |

| 540 | 14 (40,0) | — |

| 720 | 5 (14,3) | — |

В группе 1 после получения результатов гистологического исследования установлено, что объем органоуносящего лечения был оправдан у 15 (42,9%) пациентов, что подтвердилось результатами морфологического исследования, где выявлены массивные кровоизлияния, тромбозы сосудов и тотальные геморрагические некрозы прилежащей ткани яичника. У 20 (57,1%) пациенток органоуносящее лечение было необоснованным в связи с тем, что по результатам гистологического исследования выявлено, что фрагменты коркового слоя яичника содержат примордиальные фолликулы, фрагменты стенки яичника с обширными участками кровоизлияний, что свидетельствует о возможности проведения органосохраняющего лечения при стадии С по клинической классификации степени повреждения яичников.

Всем 20 (100%) пациенткам, которым было проведено органосохраняющее лечение, деторсио придатков матки, не потребовалось повторное проведение хирургического вмешательства, и все пациентки выписаны из стационара на 3-и сут. после лечения.

Высокий процент – 57,1% – неоправданного хирургического органоуносящего лечения, проведенного на основании клинической классификации степени повреждения яичника, свидетельствует о несовершенстве данной классификации и побуждает к поиску маркеров, прогнозирующих и определяющих объем хирургического вмешательства.

В связи с этим проведен корреляционный анализ взаимосвязи данных показателей. При исследовании выявлены прямые сильные достоверные корреляционные связи между длительностью заболевания и показателями лейкоцитов крови, СРБ, Д-димером и стадией по клинической классификации; лейкоцитами крови и СРБ, Д-димером, СРБ и Д-димером, Д-димером и степенью перекрута в градусах, степенью перекрута и стадией по клинической классификации (p < 0,01), прямые достоверные связи средней силы между стадией по классификации и лейкоцитами, СРБ и Д-димером (табл. 5).

Таблица 5. Корреляционный анализ изучаемых показателей

| Длительность заболевания | 1 | 0,712** | 0,790** | 0,687** | 0,048 | 0,844** |

| Лейкоциты крови | 0,712** | 1 | 0,720** | 0,802** | 0,189 | 0,544** |

| СРБ | 0,790** | 0,720** | 1 | 0,842** | 0,126 | 0,472** |

| Д-димер | 0,687** | 0,802** | 0,842** | 1 | 0,894** | 0,568** |

| Степень перекрута, градусы | 0,048 | 0,189 | 0,126 | 0,894** | 1 | 0,783** |

| Стадия по клинической классификации степени повреждения яичника | 0,844** | 0,544** | 0,472** | 0,568** | 0,783** | 1 |

** – p < 0,001 – достоверность коэффициента корреляции.

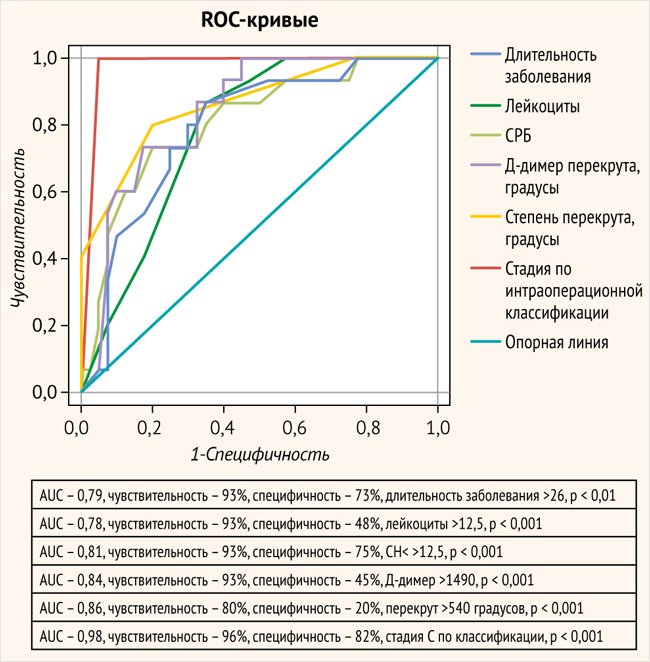

Также проведен ROC-анализ с целью выявления чувствительности и специфичности маркеров в прогнозировании обоснованности объема оперативного вмешательства.

Проведенный ROC-анализ выявил, что длительность заболевания, СРБ, Д-димер и стадия по клинической классификации могут быть использованы для проведения прогноза органоуносящих операций.

Чувствительность модели для длительности заболевания составила – 93,0%, специфичность –73,0%. AUC – 0,79; 95% ДИ 0,66–0,92, p < 0,001; чувствительность лейкоцитов – 93,0%, специфичность – 48,0%. AUC – 0,78; 95% ДИ 0,66–0,90, p = 0,001; чувствительность СРБ – 93,0%, специфичность – 75,0%. AUC – 0,81; 95% ДИ 0,68–0,94, p = 0,001, чувствительность Д-димер – 93,0%, специфичность – 45,0%. AUC– 0,84; 95% ДИ 0,73–0,95, p = 0,001, чувствительность степень перекрута градусы – 80,0%, специфичность – 20,0%. AUC – 0,86; 95% ДИ 0,75– 0,98, p = 0,001, чувствительность стадии по классификации – 96,0%, специфичность – 82,0%. AUC – 0,98; 95% ДИ 0,93– 0,99, p = 0,001 (рис. 1).

Рисунок 1. Чувствительность и специфичность определения длительности заболевания, лейкоцитов крови, СРБ, Д-димера, степени перекрута и стадии по классификации в качестве прогнозирования органоуносящей операции

Учитывая результаты проведенного ROC-анализа и выявленную высокую чувствительность и специфичность исследуемых показателей, проведена оценка отношения шансов и относительный риск, с целью количественной оценки тесноты связи категорий, влияющих на возникновение необратимых процессов в придатках матки, требующих обоснованного органоуносящего лечения, подтвержденного гистологическим заключением.

Отношение шансов длительность заболевания / гистология 3,13 (ДИ 0,61–15,95 p > 0,05), относительный риск 2,43 (ДИ 0,62–9,54), отношение шансов лейкоциты / гистология 14,0 (ДИ 1,68–116,8 p < 0,01), относительных риск 8,65 (ДИ 1,23–61,1 p < 0,01), отношение шансов СРБ / гистология 9,3 (ДИ 1,12–78,15, p < 0,05), относительный риск 6,26 (ДИ 0,89–43,87, p < 0,01), отношение шансов Д-димер / гистология 15,7 (ДИ 1,52–121,42, p < 0,01), относительный риск 13,55 (ДИ 1,29–29,78, p < 0,01), отношение шансов степень перекрута, градусы / гистология 76,0 (ДИ 11,3– 509,8, p < 0,01), относительный риск 11,71 (ДИ 3,86–35,55, p < 0,01), отношение шансов классификация интраоперационно / гистология 266,0 (ДИ 22,33– 3168,23, p < 0,01), относительный риск 34,12 (ДИ 4,89–238,3, p < 0,01).

С целью поиска взаимосвязей между факторами, влияющими на обоснованность органоуносящей операции, подтвержденной гистологическим заключением, провели логистический регрессионный анализ с использованием пошаговой модели Stepwise regression.

Результаты анализа пошаговой модели Stepwise regression продемонстрировали, что лейкоциты, СРБ, степень перекрута в градусах, УЗИ, интраоперационная классификация не были включены в модель, что указывает на то, что данные предикторы не являются значимыми (p > 0,05), единственным значимым предиктором является Д-димер: отношение шансов 1,02, 95% ДИ 1,01–1,04, p < 0,001. AIC = 23,2.

Обсуждение

На сегодняшний день не существует клинических или визуализирующих критериев, достаточных для подтверждения предоперационного диагноза перекрута придатков матки [7, 8].

По данным литературы, ни один из лабораторных тестов не может быть использован в предоперационной диагностике перекрута придатков: лейкоцитоз, определение С-реактивного белка и скорости оседания эритроцитов. Фактически УЗИ является предпочтительным методом визуализации с чувствительностью 92% и специфичностью 96% при обнаружении перекрута придатков. Поэтому рутинные исследования не должны задерживать лечение, поскольку они не исключают перекрут яичника [18, 19]. Уменьшение или отсутствие кровотока, наблюдаемые при цветовом допплеровском картировании, как правило, выявляются в большинстве случаев при перекруте придатков матки наряду с увеличением размеров яичников, а также положительный признак водоворота, которые имеют самую высокую чувствительность и положительную прогностическую ценность [7, 20–23].

На сегодняшний день не существует единого стандарта для оценки жизнеспособности яичника и выбора консервативной или радикальной операции для пациенток с перекрутом придатков [16].

В литературных данных имеются сведения, что повышение уровня Д-димера и диаметр кисты более 5 см имели самую высокую чувствительность (82% для каждого), поэтому нарушение кровотока в сосудах придатков матки может вызвать ишемию и некроз яичников, и сывороточный Д-димер может быть повышен при венозной тромбоэмболии яичников [24], демонстрируя многообещающие результаты в качестве биохимического маркера перекрута [25] и играя ведущую роль в различении некроза яичников при перекруте, что улучшает прогноз для консервативной хирургии [26]. Также имеются сведения, что признак водоворота и показатели Д-димера выше 248 нг/мл имеют чувствительность 71,43 и 96,43%, специфичность – 92,31 и 100%, с площадью под кривой 0,909 и 0,995 соответственно, которые демонстрируют диагностическую значимость данных показателей при перекруте придатков матки [27]. Анализ литературных данных показал, что Д-димер был единственным биомаркером со специфичностью 100% [27], хотя это не было воспроизведено в 2 других статьях, оценивающих Д-димер, в которых сообщалось о специфичности 78 и 84% (диапазон 78–100%) [24 , 28], поэтому вполне вероятно, что Д-димер можно использовать в качестве предиктора перекрута придатков матки [29].

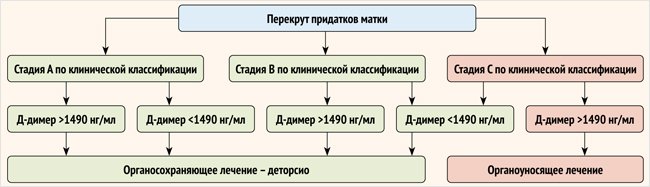

На основании проведенного нами анализа сделан выбор потенциальных предикторов прогнозирования необратимых повреждений придатков матки: стадия С по клинической классификации степени повреждения яичников (ОШ 266,0 (ДИ 22,33–3168,23, p < 0,01), ОР 34,12 (ДИ 4,89–238,3, p < 0,01)), чувствительность 96%, специфичность – 82%; показатели Д-димера >1490 нг/мл (ОШ 15,7 (ДИ 1,52–121,42, p < 0,01), ОР 13,55 (ДИ 1,29–29,78, p < 0,01)), чувствительность – 93%, специфичность 45%, AIC = 23,2 (ОШ 1,02, ДИ 1,01–1,04, p < 0,001), на основании которых разработан алгоритм ведения пациенток с перекрутом придатков матки, определяющих объем хирургического вмешательства (рис. 2).

Рисунок 2. Алгоритм ведения пациенток с перекрутом придатков матки

Выводы

Таким образом, на основании проведенного ретроспективного анализа разработан алгоритм ведения пациенток с перекрутом придатков матки, на основании которого следует отметить, что при стадии А и В по клинической классификации повреждения придатков матки, независимо от исследуемых критериев, необходимо проводить органосохраняющее лечение – деторсио; при стадии С особое внимание уделяется показателям Д-димера: при Д-димере <1490 нг/мл – деторсио придатков матки, и лишь при Д-димере >1490 нг/мл органоуносящую операцию.

Список литературы / References

Развернуть

- Bridwell RE, Koyfman A, Long B. High risk and low prevalence diseases: Ovarian torsion. Am J Emerg Med. 2022;56:145–150. doi: 10.1016/j.ajem.2022.03.046.

- Segars JH, Al-Hendy A. Uterine Leiomyoma: New Perspectives on an Old Disease. Semin Reprod Med. 2017;35(6):471–472. doi: 10.1055/s-0037-1606569.

- Артымук НВ, Ламонова СС, Чернова ОО. Доброкачественные новообразования яичников у девочек-подростков: классификация, особенности клинической картины, тактика. Репродуктивное здоровье детей и подростков. 2021;17(4):28–38. doi: 10.33029/1816-2134-2021-17-4-28-38. / Artymuk NV, Lamonova SS, Chernova OO. Benign ovarian masses in adolescent girls: classification, clinical features, tactics. Pediatric and Adolescent Reproductive Health. 2021;17(4):28–38. (In Russ.) doi: 10.33029/1816-2134-2021-17-4-28-38.

- Novoa M, Friedman J, Mayrink M. Ovarian torsion: can we save the ovary? Arch Gynecol Obstet. 2021;304(1):191–195. doi: 10.1007/s00404-021-06008-8.

- Shwyiat R, Taso OA, Al-Edwan F, Khreisat B, Al-Dubees A. Retrospective analysis of patients with surgically proven ovarian torsion, our experience. J Family Med Prim Care. 2023;12(4):637–643. doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_1450_22.

- Tielli A, Scala A, Alison M, Vo Chieu VD, Farkas N, Titomanlio L, Lenglart L. Ovarian torsion: diagnosis, surgery, and fertility preservation in the pediatric population. Eur J Pediatr. 2022;181(4):1405–1411. doi: 10.1007/s00431-021-04352-0.

- Tabbara F, Hariri M, Hitti E. Ovarian torsion: A retrospective case series at a tertiary care center emergency department. PLoS ONE. 2024;19(3):e0297690. doi: 10.1371/journal.pone.0297690.

- Verma M, Bhuria V, Chauhan M, Nanda S, Dahiya P, Singhal SR. Adnexal Torsion: A Retrospective Analysis From a Tertiary Care Teaching Hospital in Northern India. Cureus. 2021;13(9):e17792. doi: 10.7759/cureus.17792.

- Buonacera A, Stancanelli B, Colaci M, Malatino L. Neutrophil to Lymphocyte Ratio: An Emerging Marker of the Relationships between the Immune System and Diseases. Int J Mol Sci. 2022;23(7):3636. doi: 10.3390/ijms23073636.

- Chen S, Gao Z, Qian Y, Chen Q. Key clinical predictors in the diagnosis of ovarian torsion in children. J Pediatr. 2024;100(4):399–405. doi: 10.1016/j.jped.2024.01.006.

- Tsai J, Lai JY, Lin YH, Tsai MH, Yeh PJ, Chen CL, Chang YJ. Characteristics and Risk Factors for Ischemic Ovary Torsion in Children. Children. 2022;9(2):206. doi: 10.3390/children9020206.

- Zeb A, Khurshid S, Bano S, Rasheed U, Zammurrad S, Khan MS, Aziz W, Tahir S. The Role of the Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Platelet-to-Lymphocyte Ratio as Markers of Disease Activity in Ankylosing Spondylitis. Cureus. 2019;11(10):e6025. doi: 10.7759/cureus.6025.

- Agha Majidi M, Arab M, Ghodssi-Ghassemabadi R, Nouri B, Ghavami B, Sheibani K. Torsion among Women with Acute Lower Abdominal Pain: A Retrospective Cross-Sectional Study. Med J Islam Repub Iran. 2022;36:147. doi: 10.47176/mjiri.36.147.

- Moro F, Bolomini G, Sibal M, Vijayaraghavan SB, Venkatesh P, Nardelli F et al. Imaging in gynecological disease (20): clinical and ultrasound characteristics of adnexal torsion. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020;56(6):934–943. doi: 10.1002/uog.21981.

- Pillot R, Hossu G, Cherifi A, Guillez K, Morel O, Beaumont M, Fijean AL, Bertholdt C. Contribution of contrast-enhanced ultrasound in the diagnosis of adnexal torsion (AGATA): protocol for a prospective comparative study. BMJ Open. 2023;13(8):e073301. doi: 10.1136/bmjopen-2023-073301.

- Wang Z, Zhang D, Zhang H, Guo X, Zheng J, Xie H. Characteristics of the patients with adnexal torsion and outcomes of different surgical procedures: A retrospective study. Medicine. 2019;98(5):e14321. doi: 10.1097/MD.0000000000014321.

- Panayotidis C, Nisolle M. Recent advances of laparoscopic approach in adnexal torsion of premenarcheal girl. Gynecol Surg. 2007;4:155–160. Available at: https://gynecolsurg.springeropen.com/.

- Adams K, Ballard E, Amoako A, Khalil A, Baartz D, Chu K, Tanaka K. When is it too late? Ovarian preservation and duration of symptoms in ovarian torsion. J Obstet Gynaecol. 2022;42(4):675–679. doi: 10.1080/01443615.2021.1929114.

- Adnexal Torsion in Adolescents: ACOG Committee Opinion No. 783. Obstet Gynecol. 2019;134(2):e56–e63. doi: 10.1097/AOG.0000000000003373.

- Bardin R, Perl N, Mashiach R, Ram E, Orbach-Zinger S, Shmueli A et al. Prediction of Adnexal Torsion by Ultrasound in Women with Acute Abdominal Pain. Ultraschall Med. 2020;41(6):688–694. doi: 10.1055/a-1014-2593.

- Dawood MT, Naik M, Bharwani N, Sudderuddin SA, Rockall AG, Stewart VR. Adnexal Torsion: Review of Radiologic Appearances. RadioGraphics. 2021;41(2):609–624. doi: 10.1148/rg.2021200118.

- Ghulmiyyah L, Nassar A, Sassine D, Khoury S, Nassif J, Ramadan H et al. Accuracy of Pelvic Ultrasound in Diagnosing Adnexal Torsion. Radiol Res Pract. 2019;2019:1406291. doi: 10.1155/2019/1406291.

- Grunau GL, Harris A, Buckley J, Todd NJ. Diagnosis of Ovarian Torsion: Is It Time to Forget About Doppler? J Obstet Gynaecol Can. 2018;40(7):871–875. doi: 10.1016/j.jogc.2017.09.013.

- Topçu HO, İskender CT, Ceran U, Kaymak O, Timur H, Uygur D, Danışman N. Evaluation of the Diagnostic Accuracy of Serum D-Dimer Levels in Pregnant Women with Adnexal Torsion. Diagnostics. 2015;5(1):1–9. doi: 10.3390/diagnostics5010001.

- Kives S, Gascon S, Dubuc E, Van Eyk N. No. 341-diagnosis and management of adnexal torsion in children, adolescents, and adults. J Obstet Gynaecol Can. 2017;39(2):82–90. doi: 10.1016/j.jogc.2016.10.001.

- Zhu TW, Li XL. Ovarian Torsion: A Review of the Evidence. Obstet Gynecol Surv. 2024;79(8):484–492. doi: 10.1097/OGX.0000000000001295.

- Gu X, Yang M, Liu Y, Liu F, Liu D, Shi F. The ultrasonic whirlpool sign combined with plasma d-dimer level in adnexal torsion. Eur J Radiol. 2018;109:196–202. doi: 10.1016/j.ejrad.2018.08.025.

- Incebiyik A, Camuzcuoglu A, Hilal NG, Vural M, Camuzcuoglu H. Plasma D-dimer level in the diagnosis of adnexal torsion. J Matern Fetal Neonatal Med. 2015;28(9):1073–1076. doi: 10.3109/14767058.2014.942636.

- Naylor M, Doherty G, Draper H, Fletcher DM, Rigby A, Adedipe T, Guinn BA. Are There Non-Invasive Biomarker(s) That Would Facilitate the Detection of Ovarian Torsion? A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Mol Sci. 2024;25(21):11664. doi: 10.3390/ijms252111664.

Фото:

Shutterstoсk/FOTODOM

1

1 2

2 3

3 4

4

Комментарии (0)