Содержание

- Причины пролапса митрального клапана

- Почему развивается пролапс митрального клапана

- Проявления пролапса митрального клапана

- Диагностика пролапса митрального клапана

- Лечение пролапса митрального клапана

- Осложнения пролапса митрального клапана

- Заключение

Пролапс митрального клапана (ПМК), также известный как пролапс левого клапана или пролапс двустворчатого клапана, является клапанным заболеванием сердца. Обычно считается доброкачественным состоянием; однако иногда оно может проявляться внезапной сердечной смертью, эндокардитом или нарушением мозгового кровообращения. ПМК обычно определяется во время аускультации сердца. Эхокардиография подтверждает диагноз. Это расстройство является наиболее распространенной причиной неишемической регургитации митрального клапана в развитых странах.

Причины пролапса митрального клапана

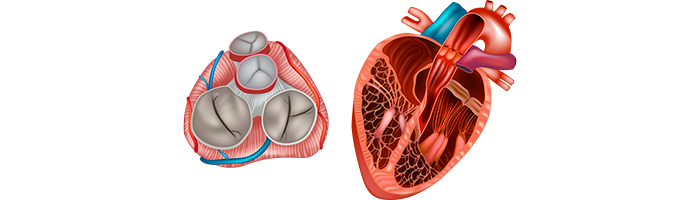

Митральный клапан помогает крови в левой части сердца течь в одном направлении. Он закрывается, чтобы не дать крови двигаться назад, когда сердце бьется (сокращается). Пролапс митрального клапана (ПМК) — это термин, используемый, когда клапан не закрывается должным образом. Это может быть вызвано многими разными причинами.

В большинстве случаев это безвредно. Проблема, как правило, не влияет на здоровье, и большинство людей с этим заболеванием не знают об этом. В небольшом числе случаев пролапс может привести к обратному току крови. Это называется митральной регургитацией.

ПМК часто поражает худых женщин, у которых могут быть незначительные деформации грудной клетки, сколиоз или другие нарушения. Некоторые формы пролапса митрального клапана, по-видимому, передаются по наследству

ПМК обычно возникает как изолированное состояние при заболеваниях соединительной ткани, таких как синдром Марфана, синдром Лойса-Дитца, синдром Элерса-Данлоса, несовершенный остеогенез, эластическая псевдоксантома и синдром аневризмы-остеоартрита.

ПМК — распространенное клапанное заболевание, которым страдают до 3% населения в целом. Это заболевание поражает более 16 миллионов человек во всем мире. ПМК можно классифицировать как первичный или вторичный. Первичный ПМК характеризуется миксоматозной дегенерацией без патологии соединительной ткани. Вторичный ПМК может быть многофакторным и может наблюдаться при синдроме Элера-Данлоса, синдроме Марфана, поликистозной болезни почек, болезни Грейвса и воронкообразной деформации грудной клетки. ПМК может быть связан со значительной регургитацией митрального клапана (4%), бактериальным эндокардитом, застойной сердечной недостаточностью и даже внезапной смертью.

Генетические причины могут быть семейными или спорадическими и могут включать аутосомно-доминантные наследственные варианты с затронутыми хромосомами, включая MMVP1 - хромосому 16p11.2-p12, MMVP2 - хромосому 11p15 и MMVP3 - хромосому 13q31.3-q32. Реже может быть затронута и мутация, сцепленная с x на хромосоме Xq28 с миссенс-мутацией, включая P637Q, G288R и V711D или может включать делецию пары оснований 1944 в рамке.

Почему развивается пролапс митрального клапана

ПМК является первичной миксоматозной дегенерацией одной или обеих створок митрального клапана. Миксоматозная дегенерация может включать аномалии створок клапана, ослабление хордовых сухожилий и удлинение, дилатацию митрального кольца или утолщенную ткань створок, удлиненные хорды, увеличение митрального кольца, приводящее к сегментарному пролапсу митральной створки. Другие патофизиологические изменения включают фиброэластическую недостаточность, характеризующуюся тонкими, полупрозрачными и гладкими створками или дефицитом эластина, протеогликана и коллагена с дефицитом соединительной ткани. Разрушение эндотелия приводит к осложнениям, таким как инфекционный эндокардит и тромбоэмболия. У большинства людей с ПМК наблюдается минимальное нарушение структуры митрального клапана, которое не имеет клинического значения. Обычно наблюдается грубая избыточность створок митрального клапана, из-за которой нарушается коаптация створок во время систолы, что приводит к митральной недостаточности. Со временем у пациента развивается митральная годовая дилатация, что приводит к дальнейшему ухудшению митральной недостаточности. К счастью, у большинства пациентов наблюдаются незначительные нарушения в работе створок, и они не имеют симптомов.

Гистологически ПМК характеризуется как миксоматозная дегенерация или нарушение соединительной ткани. Спонгиоза створок митрального клапана пролиферирует с отложениями мукополисахаридов с избыточным содержанием воды, что приводит к утолщению и избыточности створок. Содержание коллагена III типа увеличивается, а волокна эластина фрагментируются.

Проявления пролапса митрального клапана

ПМК может протекать бессимптомно, а также может проявляться симптомами атипичной боли в груди, сердцебиения, одышки при нагрузке и непереносимости физических нагрузок. Другие симптомы, такие как беспокойство, низкое артериальное давление и обмороки, указывают на дисфункцию вегетативной нервной системы. Иногда наблюдаются наджелудочковые аритмии, что указывает на повышенный парасимпатический тонус. При ПМК за среднесистолическим щелчком следует поздний систолический шум. Этот признак обычно слышен на верхушке. Шум меняется в зависимости от положения. Он усиливается, когда пациент стоит и при пробе Вальсальвы (систолический щелчок наступает раньше, а шум длиннее), и уменьшается, когда пациент сидит на корточках (систолический щелчок наступает позже, а шум короче). Шум при ПМК похож на шум гипертрофической кардиомиопатии. Среднесистолический щелчок является диагностическим признаком ПМК. Маневр рукопожатия увеличивает шум ПМК и уменьшает шум гипертрофической кардиомиопатии. Маневр рукопожатия также уменьшает продолжительность шума и задерживает время среднесистолического щелчка в ПМК. На протяжении многих лет было отмечено, что у пациентов с ПМК развивается ряд автономных симптомов, которые включают:

Панические атаки

Беспокойство

Непереносимость физических упражнений

Сердцебиение

Усталость

Атипичный дискомфорт в груди

Ортостатические явления

Перепады настроения

Синкопы

Диагностика пролапса митрального клапана

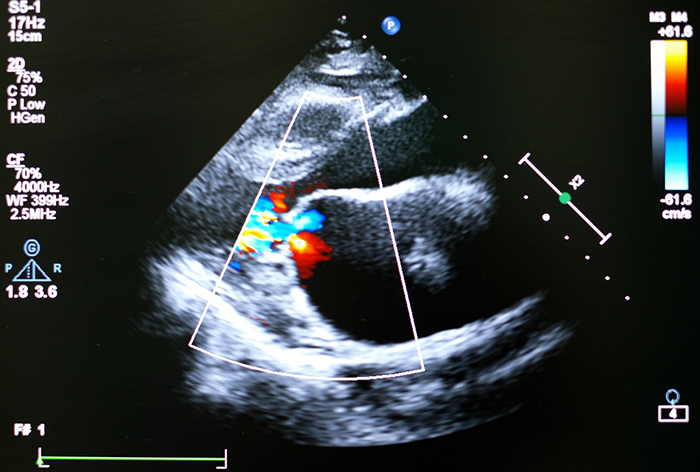

Наиболее полезным методом диагностики ПМК является эхокардиограмма. Эхокардиография в М-режиме не используется для диагностики ПМК. Это связано с тем, что нормальное движение основания сердца может имитировать или маскировать ПМК. 2- или 3-мерная эхокардиограмма позволяет измерить толщину створок и смещение относительно кольца. ПМК определяется как смещение митрального клапана более чем на 2 мм выше митрального кольца в проекции по длинной оси (парастернальная или апикальная 3 камеры). ПМК далее подразделяется на неклассический и классический на основе толщины створок митрального клапана. При неклассическом ПМК толщина створок митрального клапана составляет от 0 мм до 5 мм. При классическом ПМК толщина створок митрального клапана составляет более 5 мм.

Классический ПМК далее подразделяется на симметричный и асимметричный в зависимости от точки, в которой кончики створок соединяются с митральным кольцом. В симметричной форме кончики створок встречаются в общей точке на кольце. В асимметричной форме одна створка смещена к предсердию относительно другой. Классический асимметричный ПМК далее подразделяется на подтипы с хлопанием и без хлопания. В подтипе с хлопанием пролапс происходит, когда кончик створки поворачивается наружу, становясь вогнутым к левому предсердию, вызывая ухудшение митрального клапана. Створка с хлопанием варьируется от выворота кончика до разрыва хорды. Разъединение створки и сухожилий хорды приводит к неограниченному движению створки, что дает название «створка с хлопанием». Створка с хлопанием имеет более высокую распространенность митральной регургитации, чем форма без хлопания.

Магнитно-резонансная томография сердца и сосудов — это клинический метод, который не оценивается при ПМК. Процедура позволяет количественно оценить митральную регургитацию перед операцией на митральном клапане. Иногда ПМК обнаруживается случайно на левой вентрикулографии во время катетеризации сердца. Это характеризуется смещением створок митрального клапана в левое предсердие с поздней систолической митральной регургитацией. У таких людей ПМК следует оценивать с помощью эхокардиографии. Если есть несоответствие между клиническими и эхокардиографическими данными о тяжести митральной регургитации, катетеризацией сердца и левой вентрикулографией, это было бы полезно.

Лечение пролапса митрального клапана<

Пациенты с ПМК без симптомов часто не нуждаются в лечении. Пациенты с ПМК с симптомами дисавтономии (боль в груди, сердцебиение) должны лечиться бета-блокаторами, такими как пропранолол, бисопролол или метопролол. ПМК с тяжелой митральной регургитацией может быть эффективна при восстановлении митрального клапана или замене митрального клапана. Клинические руководства рекомендуют восстановление митрального клапана до развития симптомов застойной сердечной недостаточности. Лица с ПМК подвержены высокому риску бактериального эндокардита. До 2007 года иногда рекомендовалось назначать антибиотики перед инвазивными процедурами, включая стоматологическую хирургию. Новые руководящие принципы рекомендуют, что профилактику стоматологических процедур следует рекомендовать только пациентам с другими сердечными заболеваниями, которые подвергают их самому высокому риску неблагоприятных исходов инфекционного эндокардита.

Связь между ПМК и церебральным сосудистым событием низкая. Американская кардиологическая ассоциация/Американский колледж кардиологии (AHA/ACC) 2014 года и Европейское общество кардиологов 2012 года не комментируют антиагрегантную/антитромботическую терапию при ПМК. Руководящие принципы рекомендуют аспирин при необъяснимых транзиторных ишемических атаках при синусовом ритме без предсердных тромбов. Аспирин может быть рассмотрен при синусовом ритме с эхокардиографическим подтверждением высокого риска ПМК. Антикоагуляция рекомендуется при системной эмболии или рецидивирующих транзиторных ишемических атаках, несмотря на терапию аспирином. Антикоагуляция не рекомендуется без системной эмболии, необъяснимой транзиторной ишемической атаки, ишемического инсульта или мерцательной аритмии.

Бессимптомные пациенты с ПМК лечатся консервативно с наблюдением и мониторингом. Пациенты без сопутствующей митральной регургитации могут наблюдаться каждые 3–5 лет, а пациенты с митральной регургитацией могут наблюдаться ежегодно. Необходимы успокоение пациента и рекомендации по здоровому образу жизни и регулярным физическим упражнениям. Если у пациента есть симптомы в виде сердцебиения, беспокойства или боли в груди, следует исключить другие этиологии.

Симптоматическим пациентам с тяжелой митральной регургитацией, систолической сердечной недостаточностью и прогрессированием симптомов требуется хирургическое вмешательство. Бессимптомным пациентам с ПМК с митральной регургитацией и систолической сердечной недостаточностью также рассматривается возможность хирургического вмешательства. Реконструкция митрального клапана является рекомендуемой процедурой для замены митрального клапана. Симптоматическим пациентам со значительными сопутствующими заболеваниями, которые имеют хирургический запретительный риск, может быть рассмотрена транскатетерная реконструкция митрального клапана.

Существуют отдельные рекомендации для спортсменов с ПМК. Спортсмены, занимающиеся высокоинтенсивными соревновательными видами спорта, могут участвовать на основании их клинической истории. Они могут участвовать, если у них нет предшествующего анамнеза обмороков, устойчивой или повторяющейся и неустойчивой наджелудочковой тахикардии, тяжелой митральной регургитации, предшествующего эмболического события, систолической дисфункции левого желудочка с фракцией выброса < 50, семейного анамнеза внезапной сердечной смерти, связанной с ПМК. Спортсмены могут участвовать в низкоинтенсивных соревновательных видах спорта при условиях, указанных выше.

Осложнения пролапса митрального клапана

Общий прогноз для ПМК — доброкачественный. Большинство бессимптомных людей не знают, что у них ПМК, и не нуждаются в лечении. Осложнения, связанные с ПМК, включают инфекционный эндокардит, регургитацию митрального клапана, аритмию (мерцательную аритмию), транзиторное ишемическое событие или системную эмболию. Основным предиктором смертности при ПМК является степень регургитации митрального клапана и фракция выброса.

Осложнения, которые могут возникнуть при пролапсе митрального клапана, следующие:

Прогрессирование до тяжелой митральной регургитации

Инфекционный эндокардит

Мерцательная аритмия

Инсульт

Внезапная смерть

Эксперты рекомендуют людям с пролапсом митрального клапана регулярно посещать врача. Таким образом, любые развивающиеся проблемы можно обнаружить на ранней стадии:

Большинству людей с пролапсом митрального клапана следует посещать кардиолога каждые 2–3 года. Им не нужны регулярные эхокардиограммы.

Людям с пролапсом митрального клапана и умеренной или тяжелой митральной регургитацией следует посещать врача и проходить эхокардиографию каждые 6–12 месяцев.

Эхокардиография и визит к врачу также рекомендуются, если у человека появляются новые симптомы или если симптомы изменяются.

Заключение

Пролапс митрального клапана является распространенной причиной шума в сердце, вызванного «протекающим» сердечным клапаном. Большинство случаев пролапса митрального клапана не являются серьезными и требуют только наблюдения.

Пролапс митрального клапана связан со многими другими симптомами и состояниями. Но эксперты не уверены, что именно пролапс митрального клапана является их причиной, в ряде случаев причинность обратная.

В прошлом врачи рекомендовали людям с пролапсом митрального клапана принимать антибиотики перед медицинскими или стоматологическими процедурами, чтобы предотвратить инфекцию сердечного клапана, известную как эндокардит. В настоящее время установлено, что прием антибиотиков перед процедурами не приносит пользы людям с пролапсом митрального клапана, поэтому он больше не рекомендуется.

Список литературы / References

Развернуть

- Anderson EJ, Weber SG. Rotavirus infection in adults // Lancet Infect Dis. 2004 Feb;4(2):91-9.

- Bernstein DI. Rotavirus overview // Pediatr Infect Dis J. 2009 Mar;28(3 Suppl):S50-3.

- Brandt CD, Kim HW, Rodriguez WJ, Arrobio JO, Jeffries BC, Parrott RH. Rotavirus gastroenteritis and weather // J Clin Microbiol. 1982 Sep;16(3):478-82.

- Carvalho MF, Gill D. Rotavirus vaccine efficacy: current status and areas for improvement // Hum Vaccin Immunother. 2019;15(6):1237-1250.

- Cook SM, Glass RI, LeBaron CW, Ho MS. Global seasonality of rotavirus infections // Bull World Health Organ. 1990;68(2):171-7.

- Crawford SE, Ramani S, Tate JE, Parashar UD, Svensson L, Hagbom M, Franco MA, Greenberg HB, O'Ryan M, Kang G, Desselberger U, Estes MK. Rotavirus infection // Nat Rev Dis Primers. 2017 Nov 09;3:17083.

- Dennehy PH. Rotavirus vaccines: an overview // Clin Microbiol Rev. 2008 Jan;21(1):198-208.

- Greenberg HB, Estes MK. Rotaviruses: from pathogenesis to vaccination // Gastroenterology. 2009 May;136(6):1939-51.

- Guarino A, Canani RB, Russo S, Albano F, Canani MB, Ruggeri FM, Donelli G, Rubino A. Oral immunoglobulins for treatment of acute rotaviral gastroenteritis // Pediatrics. 1994 Jan;93(1):12-6.

- Guerrant RL et al., Infectious Diseases Society of America. Practice guidelines for the management of infectious diarrhea // Clin Infect Dis. 2001 Feb 01;32(3):331-51.

- Hoxha T, Xhelili L, Azemi M, Avdiu M, Ismaili-Jaha V, Efendija-Beqa U, Grajcevci-Uka V. Performance of clinical signs in the diagnosis of dehydration in children with acute gastroenteritis // Med Arch. 2015 Feb;69(1):10-2.

- Karampatsas K, Osborne L, Seah ML, Tong CYW, Prendergast AJ. Clinical characteristics and complications of rotavirus gastroenteritis in children in east London: A retrospective case-control study // PLoS One. 2018;13(3):e0194009.

- Markkula J, Hemming-Harlo M, Salminen MT, Savolainen-Kopra C, Pirhonen J, Al-Hello H, Vesikari T. Rotavirus epidemiology 5-6 years after universal rotavirus vaccination: persistent rotavirus activity in older children and elderly // Infect Dis (Lond). 2017 May;49(5):388-395.

- Parashar UD, Nelson EA, Kang G. Diagnosis, management, and prevention of rotavirus gastroenteritis in children // BMJ. 2013 Dec 30;347:f7204.

Фото:

Shutterstoсk/FOTODOM

1

1 2

2 3

3 4

4

Комментарии (0)